A l'écoute : Let the truth be told de Laura Izibor

Dans L'amour La Solitude, partie A, j'ai présenté ma lecture personnelle d'une partie de ce livre de André Comte-Sponville : "L'amour la solitude". Cette lecture m'a permis de prendre avec moi des enseignements amicaux, de les agréger, de les transformer et de les exposer différemment.

Car toute re-présentation est une re-connaissance.

L'amour, La solitude : Violence et Douceur

André Comte-Sponville (ACS) s'entretient ici avec Judith Brouste, écrivain et amie du philosophe. Que l'entretien, ici, soit entre un homme et une femme n'est pas anodin pour la teneur de la co-écriture exposée.

Je prétends également que parler d'amour et d'intimité de l'amour n'est réellement fécond pour l'esprit de "l'honnête homme/femme" que si le dialogue s'instaure entre deux personnes de sexe opposé. Car seule l'opposition apporte, par l'ambivalence également implicitement ou explicitement présente, une "voie de sortie" autre que fusionnelle et/ou consensuelle, bref inextinguible. Mais deux personnes de sexe opposé n'arrivent pas toujours, hélas, à engendrer cette "sortie verticale": cet argument me semble nécessaire mais non suffisant...

ACS parle ici d'abord de son amour de la littérature que, jeune, il a exploré avec avidité. Et puis, un jour, il a pris conscience que la vie, "la vie surtout, la vie toute simple, toute vraie, et tellement difficile", s'était glissée là, dans ce rêve que jusque là, il entretenait avec elle. "La vie est un roman suffisant, non ?"

Car la vie est là et éclaire les blessures et la fragilité des hommes. "Ce que les gens disent, le plus souvent, ne sert qu'à les protéger : rationalisations, justifications, dénégations... A quoi bon ?"

La parole devrait pourtant servir à cesser de se cacher.

ACS parle aussi des philosophes et de leurs systèmes philosophiques. "Un système est un vêtement, qui protège et masque. J'aime mieux la nudité des corps et des idées. (...)A quoi bon inventer un système ?"

Oui, rendu à ce point, moi également, je me demande s'il est toujours bon "d'inventer" des systèmes ou du moins de les raconter, de les relever, de les exposer, de les relier : à quoi bon ? Et bien, il semble qu'ACS esquisse une réponse : pour se rapprocher de sa blessure, "plutôt, comme presque toujours, que de tourner autour ou d'essayer de la dissimuler."

Finalement, et je l'ai déjà raconté, "créer" un système ou s'en emparer (ce qui au moins pour soi revient au même) c'est se permettre de verbaliser l'indicible qui est là. C'est une certaine manière de s'emparer de son être pour le transmettre, ensuite. Le trans-mettre où ? Le mettre là, mais trans-formé. S. Prajnanpad nous l'a enseigné déjà : l'unique chemin qui vaille est celui qui vous fait être, ici et maintenant.

Ainsi, un système ne fait point voyager au sens commun du terme, il existe pour trans-former l'être, indépendamment de l'espace-temps envisagé. C'est à dire alors qu'accumuler les systèmes revient à se dénuder : voilà un joli mouvement d'antagonismes ! A ne pas galvauder ni raccourcir : accumuler les idées et les systèmes formels d'idées permet la nudité in fine, pas l'accumulation de biens matériels ou de divertissements littéraires...

Mais, et c'était un thème récurrent dans certains de mes échanges amicaux de ces derniers mois, jusqu'où se dénuder, se demande t on ? (non, sans malice évidemment) (ou de manière plus "systémique" : jusqu'où "décentrer" le référentiel ?)

Il semble y avoir deux réponses possibles :

- jusqu'à accumuler suffisamment d'idées, de systèmes, de référentiels, donc d'informations, pour atteindre un état maximal de pertinence, donc pour exposer du sens. Cette pertinence exposée, détruisant alors non l'information accumulée mais le ou les sens précédemment relevés. L'accumulation, ici, engendre alors une destruction en même temps qu'une émergence, de sens, de pertinence. Cette destruction peut être assimilée à un "déshabillage" aboutissant peu à peu à une "nudité"et l'émergence peut être assimilée à un re-centrage ou bien un mouvement vers le "cœur" de l'être. La nudité est alors liée à ce que l'être est "le plus en propre" : se dénuder pour cesser de se cacher, se dénuder pour se trouver, en quelque sorte...

- jusqu'à être confronté au néant de l'ennui, de la vanité, de la futilité, de la solitude et de la tristesse. Cela doit être nécessaire sinon suffisant pour prendre conscience, alors, du plein de l'amour, de la joie, de l'humilité, de la gravité et de l'interdépendance absolue des êtres.

Comme dit ACS : "la question n'est pas de savoir si la vie est belle ou tragique, dérisoire ou sublime (elle est l'un et l'autre évidemment), mais si nous sommes capables de l'aimer telle qu'elle est, c'est à dire de l'aimer."

Sommes nous alors capables d'aimer ? Et qu'est ce donc que l'amour ?

Le "déshabillage" est analogue "au débarrassage des pelures " de soi-même : un passage par l'ombre, une certaine mort de "soi", de l'ego. La vraie "vie vraie" est là mais l'ego s'en empare et prend toute la place. F. Midal et C. Trungpa nous ont déjà appris cela : comment les "passages", les seuils, (initiatiques ?), les bardo, peuvent être autant de "résurrections" pour vivre un "présent qui dure", cette éternité de l'instant qui dure.

L'absence à "soi", à son ego, n'est pas alors dispersion ou folie mais son exact contraire : "disponibilité; non divertissement, mais accueil.(...) attention." L'absence à soi, à son ego, est alors un affranchissement, une libération, un don : "que peut on prendre au don, quand il n'a rien à donner que soi ? (...) La vie libérée de soi : l'éternité. Le désir libéré du manque : l'amour. La vérité sans phrases : le silence."

Eternité, Amour, Silence. Ce n'est point mystique ni encore moins mystérieux : c'est le simple de la vie !

André Comte-Sponville nous a déjà enseigné comment l'espérance et la dés-espérance étaient liés à l'amour (voir L'amour, la solitude, partie A). Il rappelle ici, avec Judith Brouste, le relativisme de Spinoza : "ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne." Alors, l'amour, le désir, semble premier. Mais, précise ACS, "c'est le Réel qui est premier, mais il ne vaut que par et pour l'amour."

L'amour est désir, l'amour est jouissance, en puissance (potentielle) et en action (actuelle).

Et il ne faut pas confondre le désir du manque (la souffrance) et le désir de la présence : l'amour.

Ainsi désirer, aimer un être serait se réjouir de son existence, "qui est là", et non de son manque à notre ego; se réjouir de sa différence, de sa singularité qui constitue son être indivisible et non des écarts mesurés ou mesurables à notre ego. ACS rappelle alors les trois "visages" traditionnels de l'amour : (eros, philia et agapé). L'amour qui prend, celui qui partage et enfin le dernier qui donne. Vision "tri-dimensionnelle" de l'amour, vision "inclusive" de ce sentiment qui lie ensemble deux antagonistes reliés par un tiers inclus : prend, donne, partage.

S. Lupasco, dois je le rappeler, nous a appris de manière générique qu'une triade ainsi constituée contient une tension, est une tension.

L'amour, ainsi défini, est une tension. Ce que, finalement, tout à chacun, sait déjà...

Et cette tension est violence. Et cette tension est douceur.

André et Judith abordent alors l'amour physique : la violence de la sexualité. " Dans le sexe, on risque son identité, celle de l'autre. On risque de ne plus savoir qui on est, de perdre ses petits repères." Oui, le sexe révèle certainement "un peu de la vie à l'état pur : bouleversante, effrayante. Toujours collée à la mort. Toujours collée à soi.(...) un bloc d'abîme (...) la nuit obscure : l'horreur éblouissante."

Car le sexe est amorale, comme la vie, et "c'est aussi pourquoi il nous oblige à en avoir une" : les comportements sexuels sont moralement indifférents mais certains sont moralement condamnables. La littérature n'a rien inventé : "l'horreur est en nous, en nous la bête et le bourreau."

Sade ou G. Bataille n'ont rien inventé, pas plus que tous les auteurs de toutes époques ayant écrit sur la sexualité et ses différents "visages" (érotisme, pornographie...) (comme le montre cette page wiki.)

|

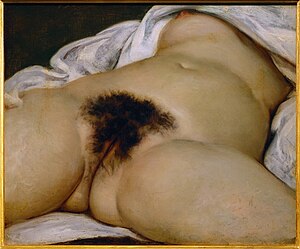

| L'Origine du monde de G. Courbet - 1866 |

La sexualité est puissance de vie comme de mort. "Post coïtum omne animal triste est". C'est que, selon ACS, l'animal "a vu la vie face à face, et qu'elle ressemble à la mort comme sa sœur jumelle". La sexualité assène ainsi cette gravité de la vie, obscure et effrayante : "sous l'amour, la mort".

Nous avons déjà vu cela d'une certaine manière avec le Dr Girard dans Feminin/Masculin... où l'analogie du renversement proposé entre les deux sexes peut aussi se lire comme le renversement ultime (intégrant le temps en l'espèce) entre la vie et la mort. Le complexe de castration freudien relu par Marc Girard comme le "complexe de la détumescence phalique" (c'est moi ici qui raccourcit le propos) rejoint d'emblée ce que nous raconte A. Comte-Sponville ici et prend ainsi, s'il en était besoin, une autre légitimité : en effet, il apparait plus clair car plus banal, plus quotidien, l'effroi devant la détumescence réelle et pragmatique de l'homme que devant une castration imaginaire de la femme. Cet effroi fait peur, la mort fait peur, c'est pourquoi le sexe fait peur, mais comme le précise ACS, très sage, n'exagérons pas ces abîmes non plus : "nos plaisirs sont plus ordinaires, nos abîmes, plus médiocres.(...) Le corps est plus simple que les discours qu'on fait autour, et plus proche de la bête, pour le meilleur et pour le pire, que du divin..."

Et l'amour "qui se fait" est aussi douceur.

"Tu n'es aimé que lorsque tu peux montrer ta faiblesse, sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force" nous rappelle ACS en citant T.W. Adorno dans Minima moralia.

L'amour est alors ici "une puissance qui refuse de dominer, une force qui refuse de s'exercer". L'amour est aussi douceur : "c'est la vie même, qui dévore et qui protège, qui prend et qui donne, qui déchire et qui caresse...

L'amour-douceur ainsi défini rappelle les mots de RM Rilke ds le Printemps :

Que vaudrait la douceurSi elle n’était capable,Tendre et ineffable,De nous faire peur ?Elle surpasse tellementToute la violenceQue, lorsqu’elle s’élance,Nul ne se défend.

ACS lui répond que si elle pointe ici les "bienfaits de l'état amoureux", lui non plus n'y croit pas. Le sentiment amoureux, la passion, n'est pas le tout de l'amour, nous l'avons déjà vu avec la triade, plus haut. Eros exalté, c'est le "délire de l'imaginaire et du désir, ce narcissisme à deux...(...) Ce n'est qu'un leurre de l'ego."

La vraie question selon le philosophe "est de savoir s'il faut cesser d'aimer quand on cesse d'être amoureux (...) ou bien s'il faut aimer autrement, et mieux." De nombreux couples nous montrent la voie possible, la voie difficile, comme le soulignais Rilke : ...Il est bon aussi d'aimer; car l'amour est difficile."

Je me suis demandé alors cependant s'il n'était point possible d'aimer entièrement et inconditionnellement une personne sans passer par Eros. Est ce alors de l'amour en totalité, en entier ? La logique exposée ici voudrait que non. On oublie alors un peu vite l'amour filial par exemple où la douceur de l'amour prime sur sa violence. ACS le rappelle : "et c'est ce que la mère sait bien, ce que l'enfant sait bien, et par quoi l'humanité s'invente, (...) en surmontant la bête malgré tout qui la dévore."

Car même si certains enfants entrevoient parfois la bête, chez l'adulte censé les aimer et les protéger, il n'en reste pas moins enfants et adultes advenus, aimants et aimables, pouvant aimer et être aimé. La violence ou l'ego-ïsme est peut-être nécessaire à la totalité de l'amour mais ils ne sont pas justement suffisants pour le définir ou le détruire.

Alors, le sentiment amoureux dans l'amour ?

Et bien, j'ose prendre les mots de ACS pour finir et répondre à la question du type de femme que j'aime : "Celles qui ne se font pas d'illusions sur les hommes, et qui les aiment pourtant" En ajoutant, pour ma part : ...inconditionnellement.

"Ces femmes existent, (...), et c'est le plus cadeau qu'elles puissent nous faire : un peu d'amour vrai, de désir vrai, de plaisir vrai...C'est ce que j'aime dans la nudité, dans la sexualité, dans la rencontre risquée des corps : cette vérité parfois qui s'y joue, qui s'y dévoile, qui s'y abandonne...Cela suppose, presque toujours, qu'on prenne le temps de se connaitre, de s'apprivoiser, de s'aimer. Puis la vie passe, et nous passons avec elle..."

à suivre...